ニュース

最新のニュース

-

福岡でも衆院選の動き加速 麻生太郎副総裁も地元で会見

2026/01/19 (月) 16:30

-

福岡市の神社で節分大祭の準備進む 当日は中村獅童さんらが豆まき

2026/01/19 (月) 16:30

-

【LBS】和三盆の糖蜜からラム酒を製造 新たな特産品として注目

2026/01/19 (月) 16:30

-

【衆院解散】選挙モード突入 福岡2区ライバル候補“一緒に餅つき” 11区は自民・維新・立憲が議席争う

2026/01/19 (月) 16:30

-

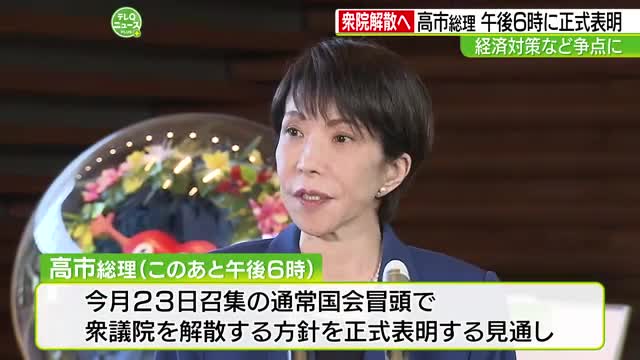

衆議院解散を正式に表明へ 中道改革連合は綱領発表

2026/01/19 (月) 16:30

-

北九州市小倉南区の木造住宅で火事 身元不明の1人の遺体がみつかる

2026/01/19 (月) 16:30

-

冬の海で寒稽古 福岡県内の空手道場に通う子どもたちが冷たい海で鍛錬

2026/01/18 (日) 17:30

-

「118番の日」海の事件事故の緊急通報 適正利用呼び掛け

2026/01/18 (日) 17:25

-

「良い点取って家族や先生に恩返しがしたい」 大学入学共通テスト始まる

2026/01/17 (土) 17:25

-

6区と9区は推薦を見送り 自民党福岡県連が公認推薦候補を決定

2026/01/17 (土) 17:25

-

共通テスト控え出陣式 痴漢・盗撮に警戒呼び掛け

2026/01/16 (金) 16:30

-

大学入学共通テストを前に 福岡県内で試験会場の設営進む

2026/01/16 (金) 16:30

-

時速90キロ以上で走行 飲酒運転で男子高校生死亡 男に懲役9年の判決

2026/01/16 (金) 16:30

-

FFG 新金融サービス「バリー」発表 福岡出身 井桁さんPR

2026/01/16 (金) 16:30

-

「中道改革連合」立民・公明が新党設立を届け出 福岡県内の陣営は?

2026/01/16 (金) 16:30

-

宗像市・木材のおもちゃ 全天候型の遊び場が人気

2026/01/16 (金) 16:30

-

【LBS】自動車部品メーカーがシェーカー 世界市場に挑戦

2026/01/16 (金) 16:30

-

夫婦の幸せ願う“独特な”伝統行事「嫁ごの尻たたき」とは? 福岡・春日市

2026/01/15 (木) 16:30

-

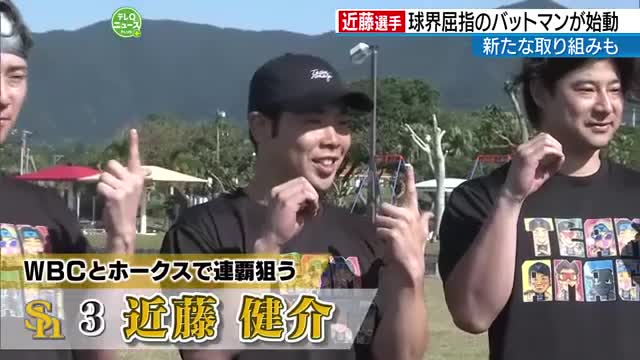

“2つの連覇”を目指すホークス近藤健介選手 自主トレで語ったこと

2026/01/15 (木) 16:30

-

「政局より国民生活に大義を」 衆院解散について北九州市の武内市長が言及

2026/01/15 (木) 16:30

-

通報した知人男性が福岡県外で死亡 自殺か マンションで大学生死亡

2026/01/15 (木) 16:30

-

宗像市で車6台の事故 横転したトラックも 6人がけが

2026/01/15 (木) 16:30

-

鳥町食道街火災 火元の店主に禁錮2年を求刑 2年前の正月に発生

2026/01/15 (木) 16:30[2026/01/16 (金) 13:58 更新]

-

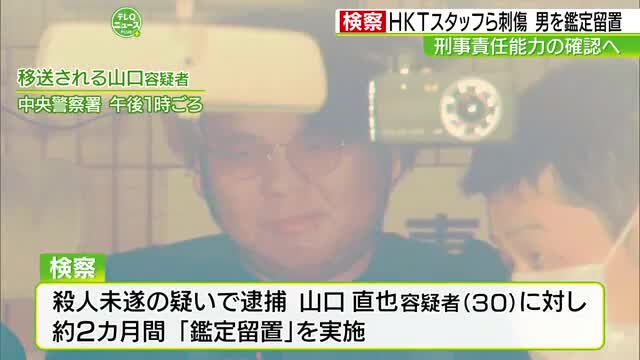

HKTスタッフら刺傷 男を鑑定留置 刑事責任能力確認へ

2026/01/14 (水) 16:30

-

再生エネルギーの期待の星「フィルム型太陽電池」

2026/01/14 (水) 16:30

-

めんたいこの人気屋台が路面店をオープン

2026/01/14 (水) 16:30

-

福岡・久留米市 停電を想定してプロパンガスで炊き出し訓練

2026/01/14 (水) 16:30

-

きらめく黄金の品が250点集まる 金価格は最高値を更新

2026/01/14 (水) 16:30

-

衆院解散風強まる 福岡県知事「影響がある時期」

2026/01/13 (火) 16:30

-

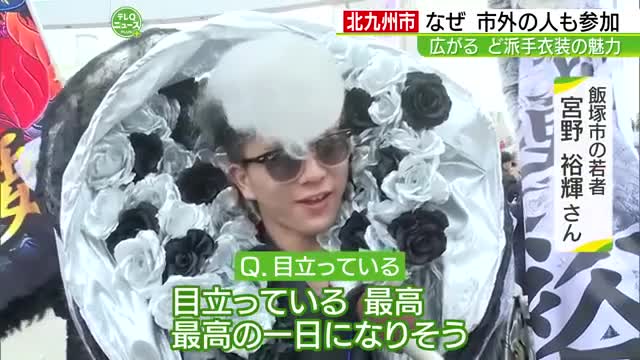

北九州市のど派手衣装 市外の若者にも広がる

2026/01/13 (火) 16:30

-

施設に不審者!初期対応は?

2026/01/13 (火) 16:30

-

宗像産にんにくの新商品をZ世代がマーケティング

2026/01/13 (火) 16:30

-

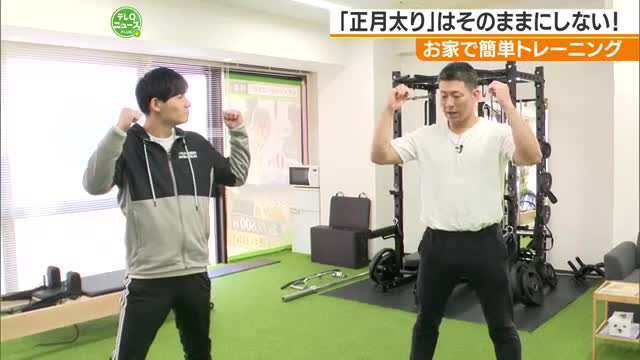

専門家に聞く「正月太り」解消法

2026/01/13 (火) 15:00

-

「高級だけどお買い得」 福岡市の食と伝統工芸品がコラボした特製弁当

2026/01/12 (月) 16:50

-

「成人の日」福岡県内6市町で二十歳の門出を祝う式典

2026/01/12 (月) 16:50

-

北九州市は今年も「ド派手衣装」 福岡県内各地で二十歳を祝う式典

2026/01/11 (日) 17:25[2026/01/13 (火) 12:15 更新]

-

4月上旬並みの陽気から一転 福岡県内は厳しい寒さ

2026/01/11 (日) 17:25

-

牛乳飲んで酪農家を応援するキャンペーン イオン九州系列で2月7日まで

2026/01/10 (土) 17:25

-

福岡県内で4月上旬並みの暖かさ 一転して11日は大雪のおそれ

2026/01/10 (土) 17:25

-

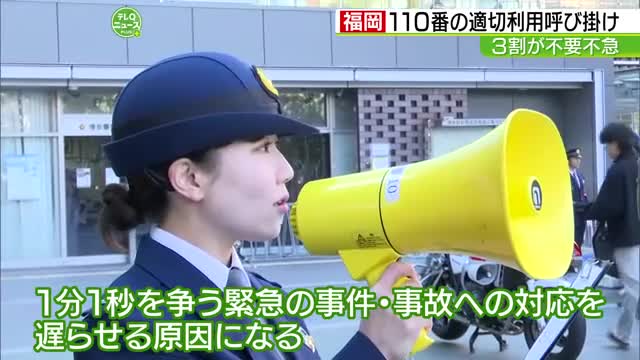

「タクシーを呼んでほしい」「ゴキブリが出た」110番通報の3割が不要不急 適切な利用呼び掛け

2026/01/09 (金) 16:30

-

【LBS】自然派化粧品ブランドの聖地 「通り過ぎる町」に年間30万人

2026/01/09 (金) 16:30

-

小学生が手作り ユニークな貯金箱をイオンモール福岡に展示

2026/01/09 (金) 16:30

-

福岡・天神地下街 今年50周年 皆さんの思い出は?

2026/01/09 (金) 16:30

-

世界で生産者はただ一人 幻のイチゴ

2026/01/09 (金) 16:30[2026/01/13 (火) 12:14 更新]

-

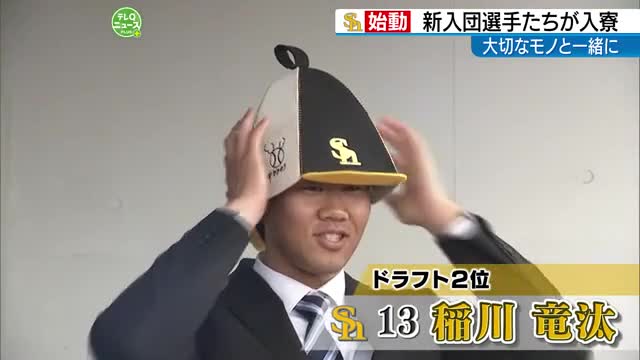

【ホークス】鏡開きで来シーズンへ決意 新入団選手は入寮のお供披露

2026/01/08 (木) 16:30

-

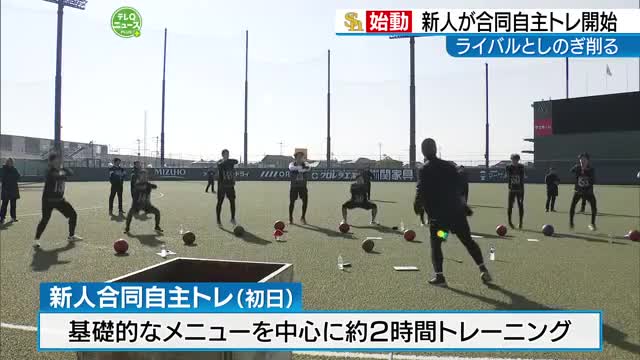

【ホークス】新人合同自主トレ 互いに刺激受け夢舞台目指す

2026/01/08 (木) 16:30[2026/01/08 (木) 19:06 更新]

-

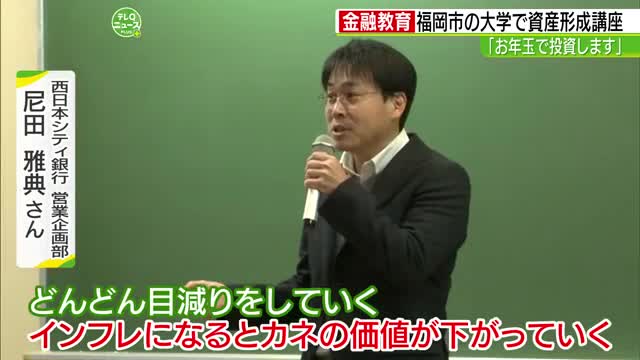

福岡市の大学で資産形成がテーマの特別授業

2026/01/08 (木) 16:30

-

福岡県警が「年頭視閲」 海の中道の飲酒事故から20年で決意新たに

2026/01/08 (木) 16:30

-

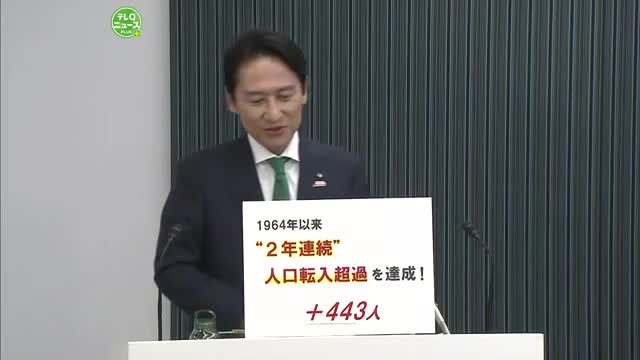

北九州市が2年連続の「転入超過」 企業誘致など奏功

2026/01/08 (木) 16:30

-

福岡 十日恵比須神社の正月大祭で福引にぎわう

2026/01/08 (木) 16:30

-

2026出来事カレンダー 福岡県内の注目トピックを総ざらい

2026/01/07 (水) 16:30

-

賃上げ進む北九州市の企業 賀詞交歓会で企業トップは何を訴える

2026/01/07 (水) 16:30

-

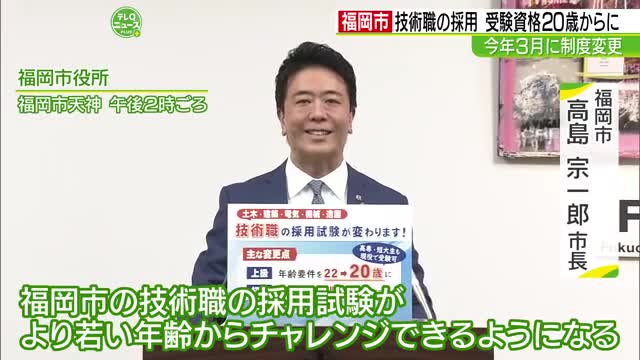

福岡市の技術職 受験資格20歳に引き下げ

2026/01/07 (水) 16:30

-

福岡市で警察官らが登校を見守り ルール違反の自転車も

2026/01/07 (水) 16:30

-

3学期の目標は?福岡市の多くの小中学校で始業式

2026/01/07 (水) 16:30

![テレビ東京|[WBS]ワールドビジネスサテライト](../renew2018/images/news/side_bnr_WBS_20250507.jpg?20250507)