九州北部豪雨から8年 被災地の今は

2025/07/04 (金) 16:30

九州北部豪雨から8年。年月とともに災害の記憶が薄れつつある中被災地では今も暮らしが戻らない地区があります。残された人たちの思いを取材しました。

2017年線状降水帯による記録的な豪雨で筑後川水系の赤谷川が氾濫。堤防は決壊し山崩れによる流木が甚大な被害を及ぼしました。この豪雨で朝倉市や東峰村を中心に死者・行方不明者は合わせて42人に上りました。

その後、防災インフラの整備が進められてきましたが8年が経った今も暮らしが戻らない地区があります。かつては100人以上が暮らしていた旧小河内地区。夏には盆祭りが開かれ住民が集まりにぎわいました。豪雨前には17世帯50人にまで減り、現在は2世帯だけが残っています。地域の担い手が減ったことで行政的な区分けでもある町内会はすでに解散しています。

記者

「九州北部豪雨を受けて建設された砂防ダムです。このダムの建設地の中に集落のほとんどがあったため住民は戻りたくても戻れない状況となりました」

砂防ダム建設のため旧小河内地区の土地がなくなり、家の再建が困難になったのです。

砂防ダムの建設地のすぐそばでなんとか家が残った小川さん。今もここで暮らしています。3年前、小川さんは、生まれ育った地区が解散し元の生活に戻れない悲しさを語っていました。

被災から8年、ようやく用水路に水を引くことができるようになり先月、小川さんは田植えを済ませました。しかし用水路は完全には機能していません。沢からの水に土砂が混じり田んぼに水を流す入り口で詰まってしまうのです。

そして地域とのつながりも。ここは被災から1年後に閉校した松末小学校です。

144年の歴史に幕を閉じた日、住民たちは夜空にランタンを飛ばし、たくさんの思い出を作ってくれた母校、そして豪雨で失われた命に思いを込めました。その校舎が今年新たな役割を担い始めました。

被災した校舎を地域のコミュニティーセンターとして活用。松末に暮らす住民の交流の場として再生しています。また九州北部豪雨の記録を展示し次の世代に伝えるための学習スペースも設けられました。建物には144年に渡る卒業生の写真も飾られています。

一方で地域には課題もあります。

松末地域コミュニティ協議会 高倉会長

「なかなか若い人がいないというのが現実です」

住民の高齢化が進み施設の運営を担う人材の確保が難しくなっています。小川さんも隣の町内会に参加し地域のために活動しています。

九州北部豪雨から8年。暮らしの再建が進む一方で、地域を支える人が少しずつ減っているという現実。この地域の先行きは、まだはっきりと見通せているわけではありません。

最新のニュース

-

【LBS】せっけんの100年企業 どこでも髪が洗える新製品

2025/07/04 (金) 16:30[2025/07/04 (金) 18:34 更新]

-

九州北部豪雨から8年 被災地の今は

2025/07/04 (金) 16:30

-

北九州市のロングスライダー事故 再発防止策は

2025/07/04 (金) 16:30

-

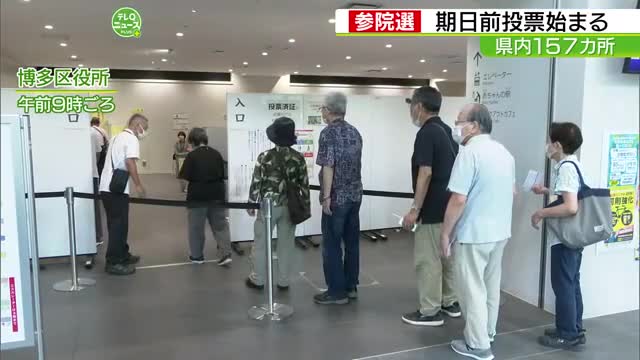

福岡県内157カ所で期日前投票始まる

2025/07/04 (金) 16:30

-

非常時対応をメディア初公開! 新幹線の安全を支える競技会

2025/07/04 (金) 16:30

-

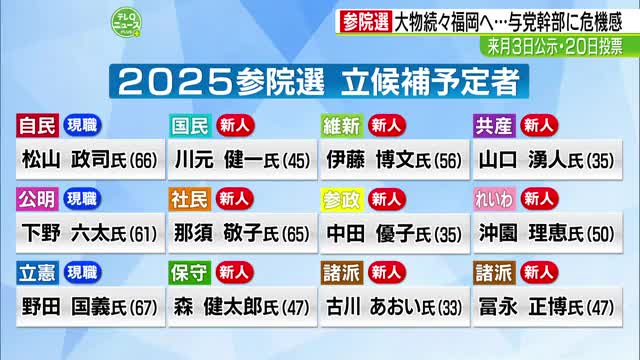

参院選 福岡選挙区13人の候補者「第一声」は 7月20日投開票

2025/07/03 (木) 16:30

-

7人負傷の皿倉山ロングスライダー 北九州市長が視察

2025/07/03 (木) 16:30

-

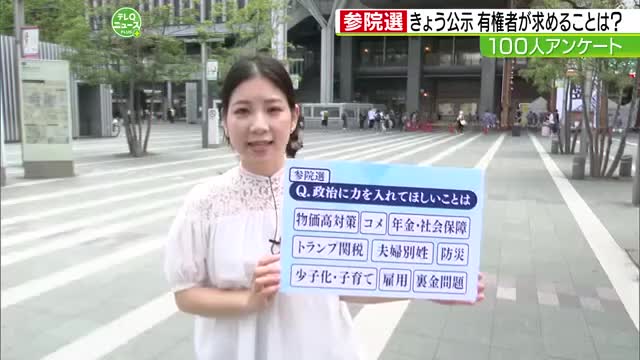

参院選公示 福岡の有権者100人に聞く!「政治に求めることは?」

2025/07/03 (木) 16:30[2025/07/04 (金) 13:41 更新]

-

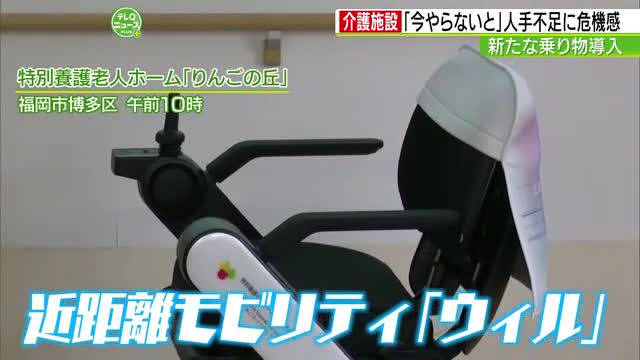

「今やらないと」介護施設で”新たな乗り物”導入 その狙いは?

2025/07/03 (木) 16:30

-

軽乗用車のタイヤがはまる 北九州市の県道が陥没 けが人なし

2025/07/03 (木) 16:30[2025/07/04 (金) 13:41 更新]

-

【神野公園こども遊園地】遊具は古くても大人気 人気支えるのは知恵と工夫 佐賀市

2025/07/02 (水) 16:30

-

北九州 最先端技術が集結 脱炭素・省エネに役立つ商品も

2025/07/02 (水) 16:30

-

【厳しい暑さ】福岡・久留米市は全国最高タイの37.6℃

2025/07/02 (水) 16:30

-

参院選公示直前 新しい政党・政治団体の主張は

2025/07/02 (水) 16:30

-

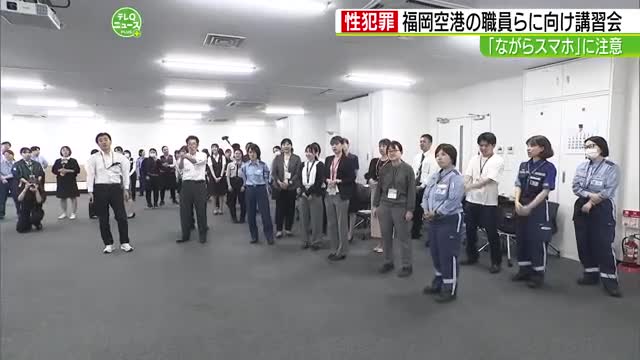

性犯罪の被害防止に向けた講習会 福岡空港内で勤務する職員が対象

2025/07/02 (水) 16:30[2025/07/03 (木) 11:43 更新]

-

冷凍食品の最新トレンド 暑い夏こそ ワンプレート・野菜そのものも人気

2025/07/01 (火) 16:30

-

北九州市で食中毒防止検査 食品の製造販売の現場を点検

2025/07/01 (火) 16:30

-

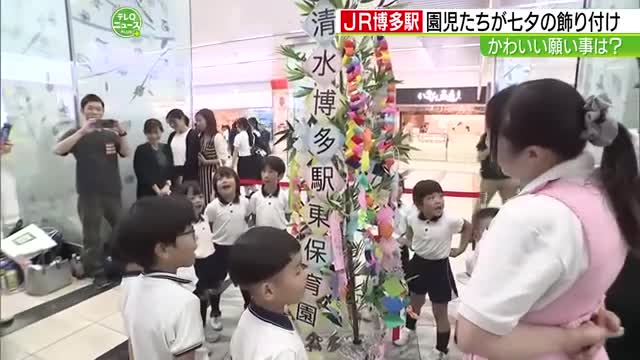

かわいい園児の願い事は? JR博多駅で園児が七夕飾りを設置

2025/07/01 (火) 16:30

-

路線価公表 福岡県は6%アップ 全国3位の上昇率

2025/07/01 (火) 16:30

-

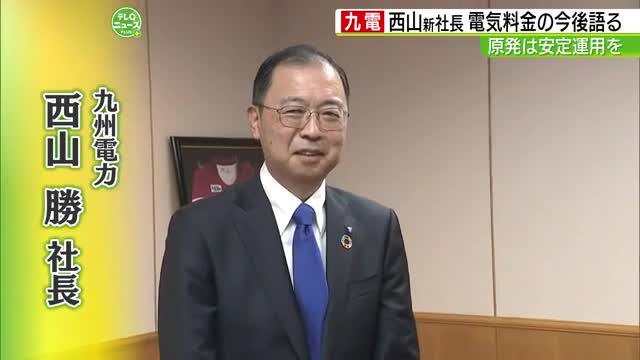

九州電力の西山社長 「原子力は大事と思ってもらえる環境作りが最優先」

2025/07/01 (火) 16:30

-

7月の値上げ 食品2105品目 年間では2万品目を超える

2025/07/01 (火) 16:30

-

【飯塚市】93歳の女性が死亡 息子を傷害の疑いで逮捕

2025/06/30 (月) 16:30

-

高速船三池島原ライン 50年の歴史にいったん幕

2025/06/30 (月) 16:30

-

【LBS】「ガチ中華」支える中国式農場とは

2025/06/30 (月) 16:30

-

ニセ電話詐欺が過去最悪ペースで推移 市民に警戒呼び掛け

2025/06/30 (月) 16:30

-

福岡城天守台の発掘調査始まる 天守閣は実在したのか

2025/06/30 (月) 16:30

-

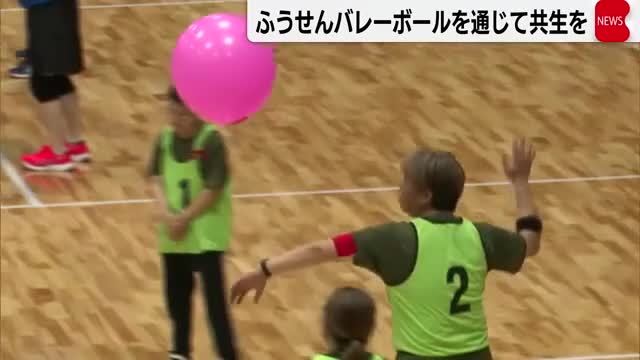

障害がある人も楽しめるふうせんバレーボール大会 北九州市が発祥

2025/06/29 (日) 17:25

-

若松主婦殺人事件から24年 被害者遺族と警察が情報提供呼び掛け

2025/06/29 (日) 17:25

-

参院選に向け公開討論会 消費税で激論も 福岡選挙区

2025/06/28 (土) 17:25

-

停車中の車にいきなり乗り込み現金強奪 福岡市東区

2025/06/28 (土) 17:25

-

記憶でつなぐ戦後80年 福岡県・太刀洗飛行場 東洋一の飛行場と特攻隊

2025/06/27 (金) 16:30[2025/06/30 (月) 11:32 更新]

-

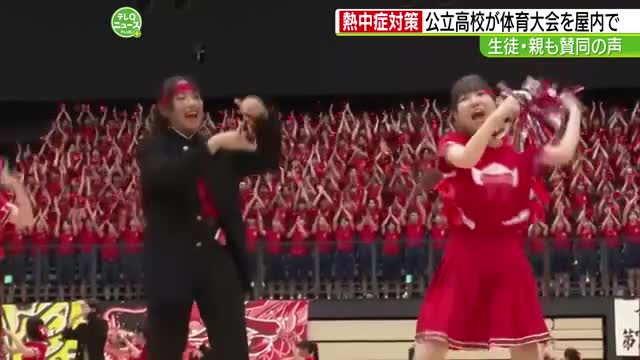

九州北部梅雨明け 熱中症対策の屋内体育大会

2025/06/27 (金) 16:30[2025/06/30 (月) 11:33 更新]

-

北九州市で集団搬送された小学生 原因はタイルに手をついた痕か

2025/06/27 (金) 16:30

-

指定暴力団・道仁会の本部事務所を捜索 傘下組織組員の男 ニセ電話詐欺で逮捕

2025/06/27 (金) 16:30

-

「5歳児健診」福岡市が試験的な実施始める 効果や普及の課題は

2025/06/26 (木) 16:30[2025/06/27 (金) 09:17 更新]

-

「流域治水」で水害を減らす 地域や個人の工夫が大きな力に

2025/06/26 (木) 16:30

-

山あいにコンビニを!全国初の挑戦が八女市星野村で

2025/06/26 (木) 16:30

-

また陥没 福岡市早良区の国道202号で道路に穴 けが人なし

2025/06/26 (木) 16:30

-

贈り物に特化した国際見本市開催 福岡市

2025/06/25 (水) 16:30[2025/06/25 (水) 20:13 更新]

-

福岡トヨタ自動車 クラウンの塗り絵コンテスト開催 小学生以下が対象

2025/06/25 (水) 16:30

-

そのお弁当 梅雨の時季はNGかも!?

2025/06/25 (水) 16:30[2025/06/29 (日) 17:34 更新]

-

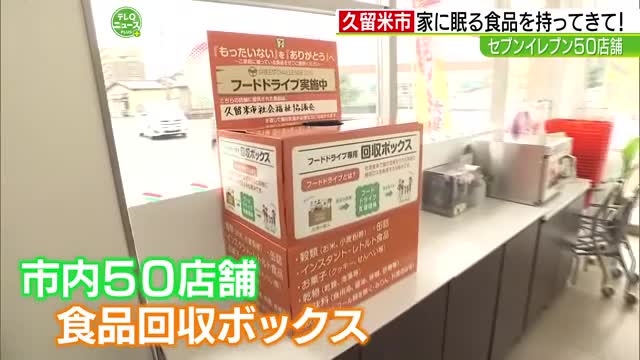

50カ所のセブンイレブンに設置 フードロスの取り組み

2025/06/25 (水) 16:30

-

参院選へ 与党幹部ら次々に福岡入り

2025/06/25 (水) 16:30[2025/06/29 (日) 17:35 更新]

-

【夏野菜】今年も猛暑に警戒 「去年はほとんどが高温障害」

2025/06/24 (火) 16:30

-

iPhoneがマイナンバーカードとして使えるように 秋にはマイナ保険証としても

2025/06/24 (火) 16:30

-

雨の事故は晴れた日の7倍にも 注意するポイントは?

2025/06/24 (火) 16:30

-

ひき逃げ 博多駅近くでバイクをひいて逃走

2025/06/24 (火) 16:30

-

部屋に砂浜?!関門海峡を一望できるホテル

2025/06/24 (火) 14:00

-

【LBS】日本の商品をインターネットで海外へ

2025/06/23 (月) 16:30

-

スターフライヤーが約1カ月減便 意外な理由とは

2025/06/23 (月) 16:30

-

女性の権利を守る 弁護士が無料で電話相談対応 県内12カ所で実施

2025/06/23 (月) 16:30[2025/06/24 (火) 20:43 更新]

-

時季外れの暑さ対応に大忙しの現場は

2025/06/23 (月) 16:30[2025/06/24 (火) 20:43 更新]

-

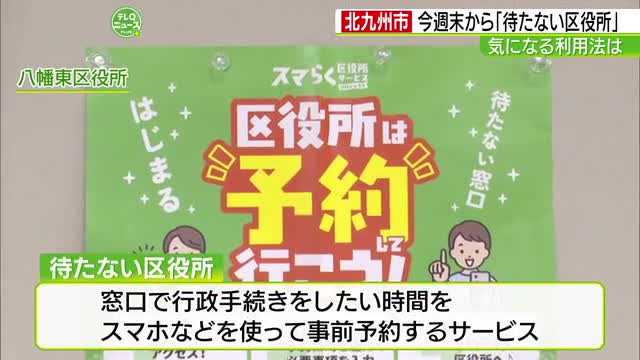

北九州市で始まる「待たない窓口」 期待される効果とは?

2025/06/23 (月) 16:30

-

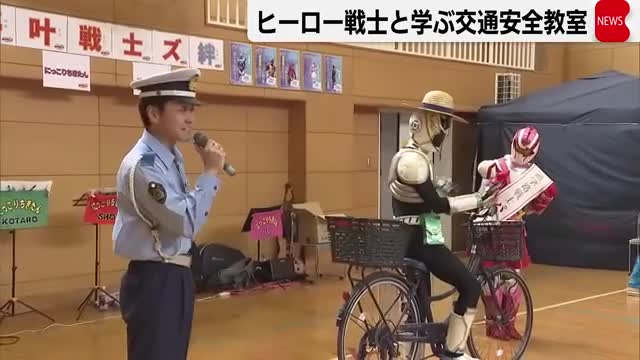

地元で活躍するヒーロー戦士と学ぶ交通安全教室

2025/06/22 (日) 17:25

-

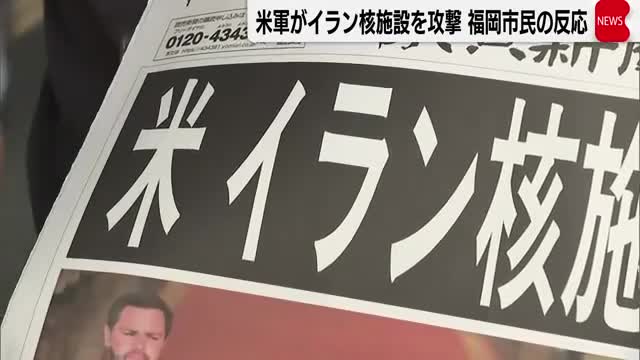

アメリカのイラン核施設攻撃 福岡市でも号外を配布

2025/06/22 (日) 17:25

![テレビ東京|[WBS]ワールドビジネスサテライト](../renew2018/images/news/side_bnr_WBS_20250507.jpg?20250507)